Cultura

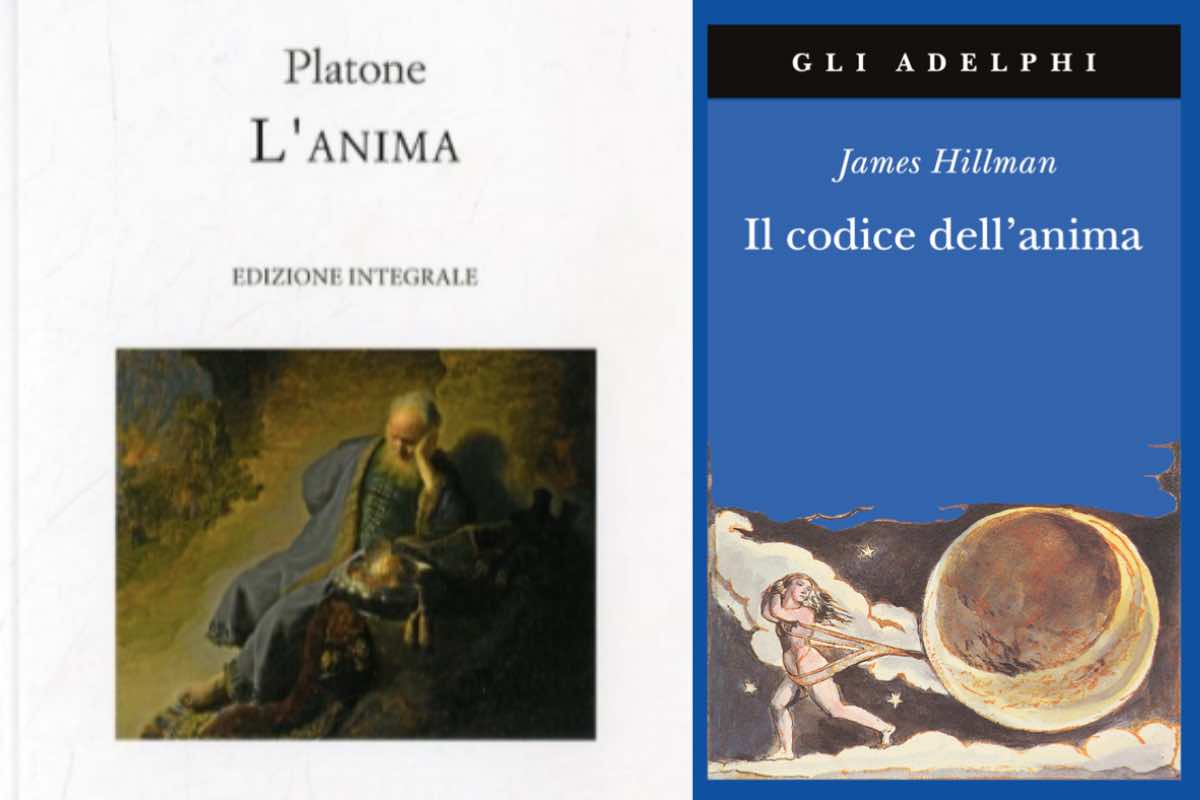

Libri sull’anima: i migliori da leggere tra spiritualità e filosofia

Da Platone a Hillman: cosa leggere sull’anima, alcuni consigli per navigare tra le pagine con libri su filosofia e spiritualità. …

Eventi

Notizie

Avevo una vecchia rete del letto e ci ho fatto degli oggetti belli e anche molto utili

Vecchia rete da letto? Non gettarla, ti diciamo cosa realizzare: le idee sono innumerevoli, dunque, non ti resta che metterti …

I più bei teatri da vedere in giro per il mondo: ognuno con le sue caratteristiche uniche

Il mondo è pieno zeppo di teatri stupendi: scopriamone alcuni dei più belli da visitare perdendosi in ambienti meravigliosi impregnati …