Cultura

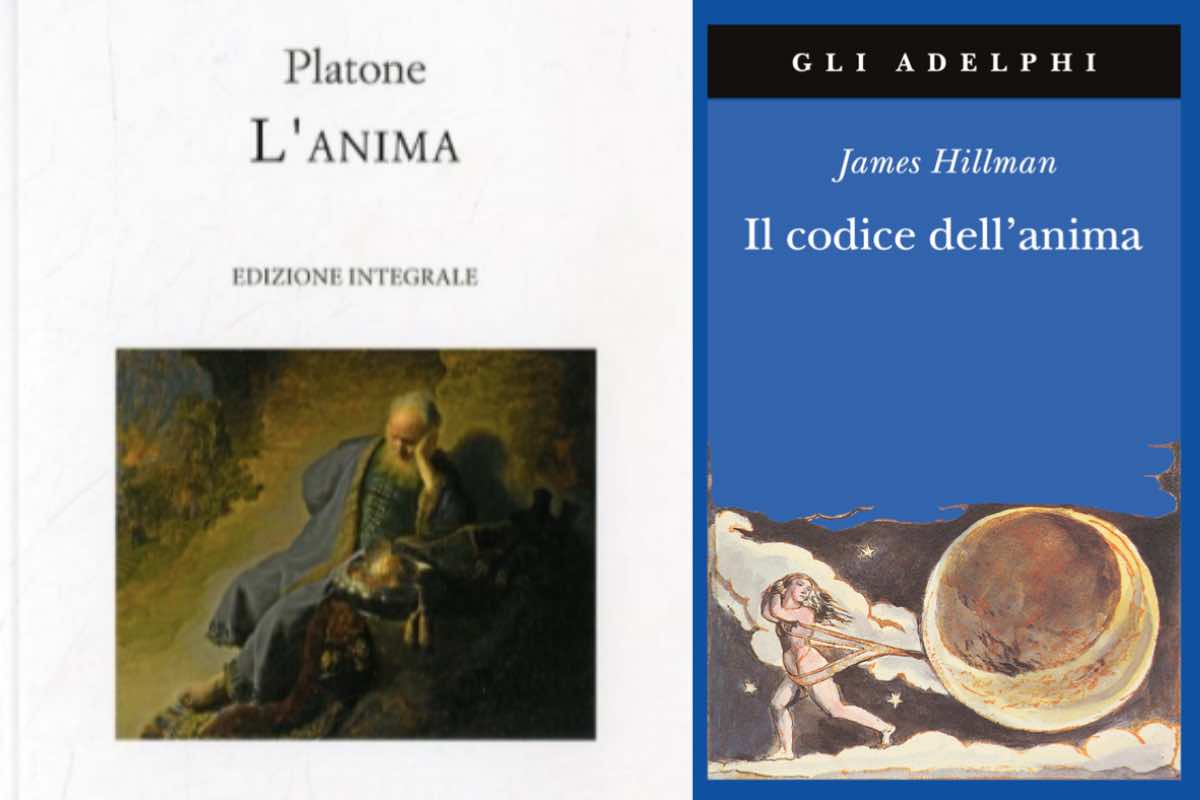

Libri sull’anima: i migliori da leggere tra spiritualità e filosofia

Da Platone a Hillman: cosa leggere sull’anima, alcuni consigli per navigare tra le pagine con libri su filosofia e spiritualità. …

Eventi

Notizie

Tiramisù alle fragole: il dolce più primaverile di sempre, una delizia per gli occhi e per il palato

Prepara anche tu il buonissimo tiramisù alle fragole, una vera delizia per gli occhi e per il palato: ti conquisterà …

Bellissima la pianta di banano e coltivarla è semplicissimo: sarà una vera bellezza

Volete dare un tocco esotico all’ambiente? Allora quale occasione migliore per cimentarsi nella coltivazione della pianta di banano? Cosa c’è …