Cultura

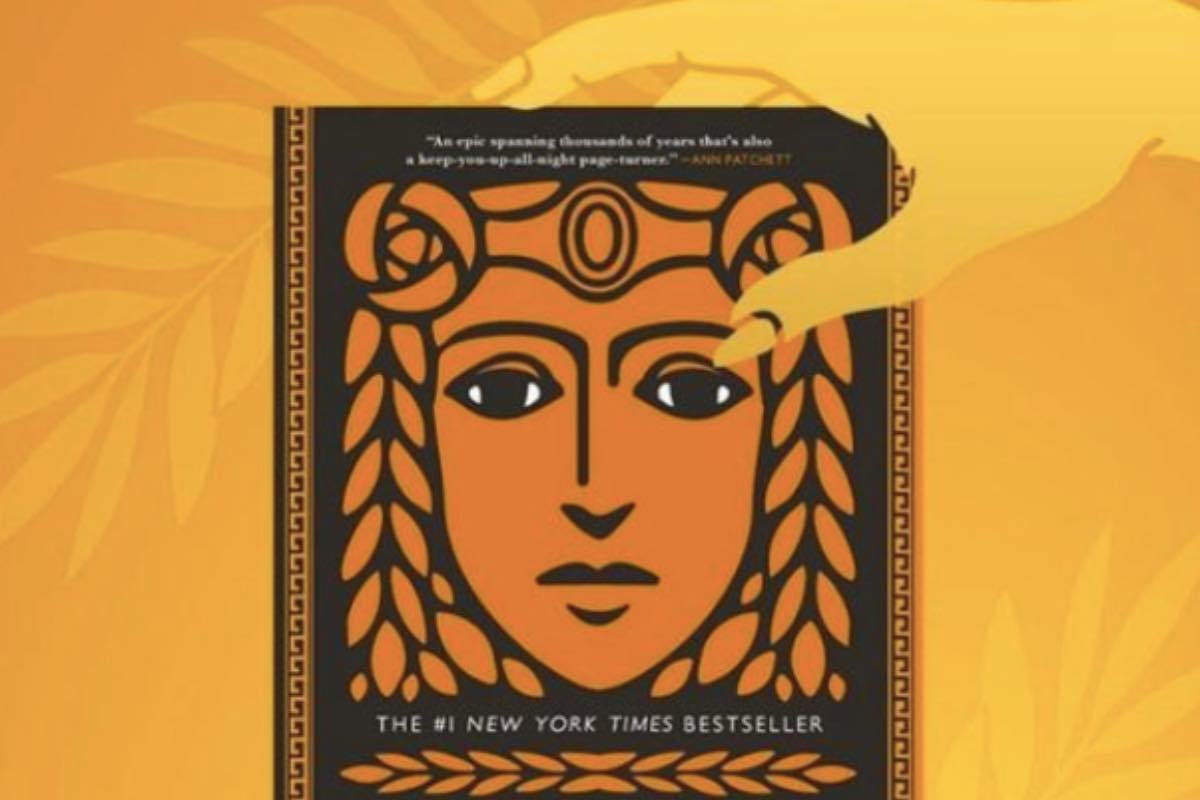

Ti piace la mitologia greca? Ti svelo i migliori libri da leggere

Una selezione di libri da leggere, tra passato e presente, per gli amanti della mitologia greca o per chi vuole …

Eventi

Notizie

Asparagi sempre freschi: da quando uso questo metodo, sono sempre deliziosi

Come si fa a conservare gli asparagi in modo da averli sempre freschi e buoni? Ecco un metodo che uso …

Con questo rimedio naturale l’argento splende: prova e vedrai che brillantezza

Un rimedio naturale per lucidare l’argento esiste, anzi ci sono diversi ingredienti che conserviamo in casa che possono essere utilizzati …