Cultura

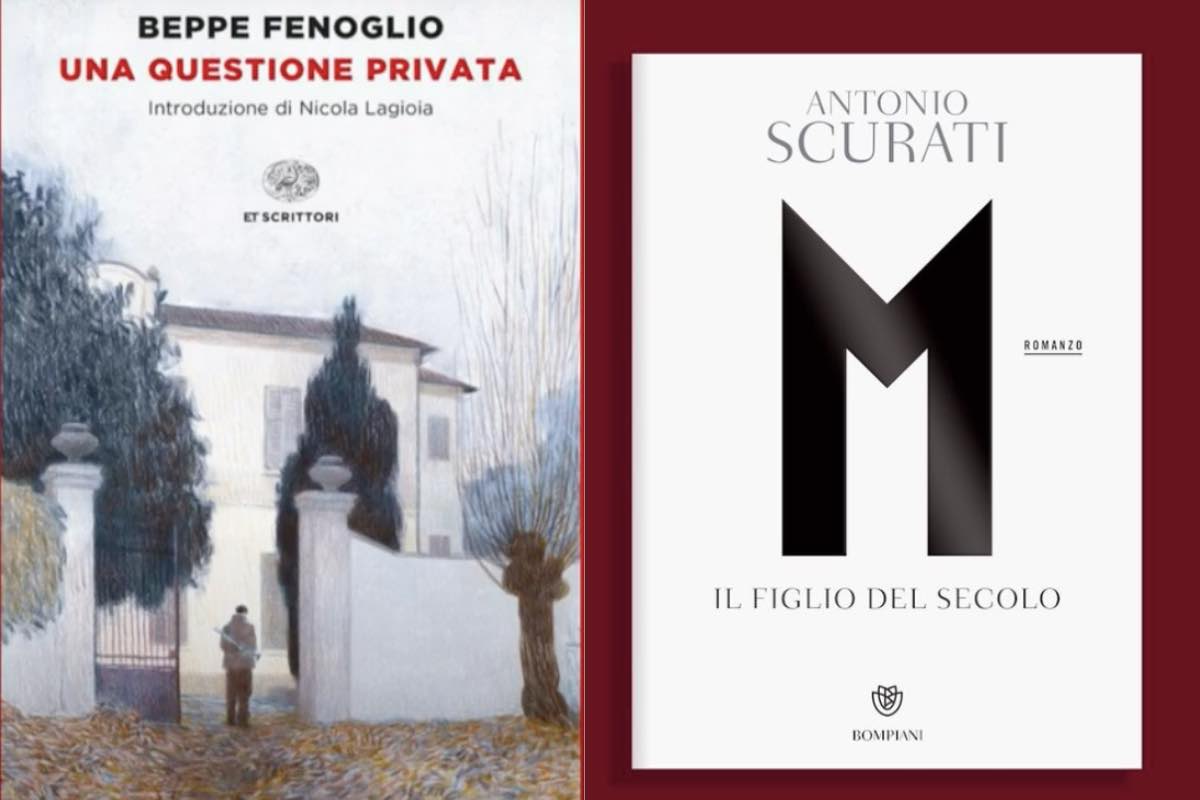

I migliori libri dedicati al 25 aprile

Una selezioni dei “migliori” libri sul 25 aprile dedicati a tutte le fasce d’età: da Italo Calvino e Beppe Fenoglio …

Eventi

Notizie

Non gettare più le scatolette di tonno: puoi riutilizzarle in modi pratici, semplici e veloci

Il riciclo può offrirci possibilità inimmaginabili: ma cosa possiamo fare con delle scatolette di tonno? Scopriamo insieme le possibilità Come …

Ho preparato questa cheesecake al cioccolato bianco e tutti ora mi chiedono la ricetta

Prepara anche tu questa deliziosa cheesecake al cioccolato bianco e vedrai che non vorrai più farne a meno: è una …