L’umorismo è un elemento distintivo di molte opere della letteratura inglese. Gli inglesi hanno sperimentato quasi tutte le possibilità di generare la risata, utilizzando figure retoriche, giochi di parole, ironia, satira, understatement e tanto altro. Dall’epoca vittoriana, prima quindi che in Italia, in Inghilterra la risata ha scelto anche la strada del nonsense, del testo che, a prima vista, appare composto da un casuale miscuglio di associazioni le quali, dando vita a una serie di immagini estranee al senso comune, producono un effetto umoristico.

L’arte del nonsense

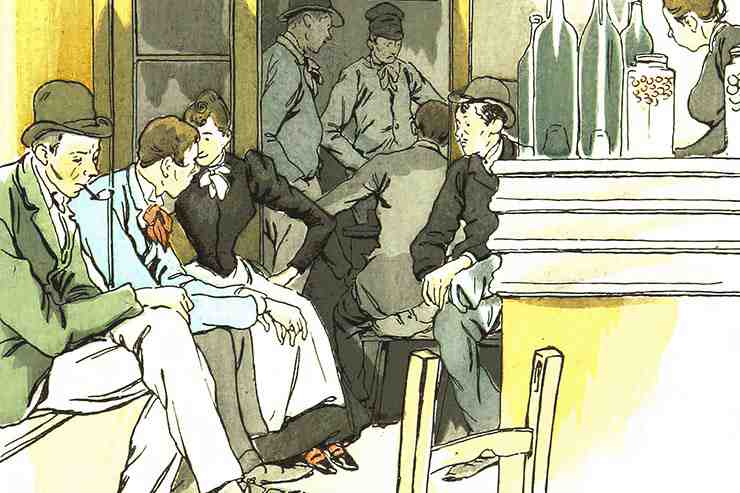

Il vero maestro del nonsense verse fu Edward Lear (1812-1888), che fu nella vita pittore di paesaggi, illustratore di testi naturalistici e viaggiatore (amante dell’Italia). I suoi versi nonsense (fu proprio Lear a inventare il termine) sono riuniti in due volumi da lui stesso illustrati (che sono riprodotti integralmente da Marco Graziosi sul sito nonsenselit.org) e consistono soprattutto in favole senza morale (appunto) nelle quali i protagonisti esibiscono modi assolutamente bizzarri e scambiano assurde conversazioni con grande serietà.

I limerick

Grazie a Lear sono entrati nella storia della letteratura i limerick, forma poetica particolare composta da 5 versi, di cui i primi due e l’ultimo sono rimati tra loro, così come lo sono il terzo e il quarto. Le rime seguono dunque lo schema AABBA, con un metro piuttosto rigido (anche se oggi non sono rare le eccezioni) e un esito stranissimo, straniante. Nel limerick più comune il primo verso deve sempre contenere il riferimento al protagonista, un aggettivo per lui qualificante e/o il luogo geografico dove si svolge l’azione (da Lear sempre scelto esclusivamente per motivi fonetici), mentre i restanti versi sintetizzano l’aneddoto e nell’ultimo verso, spesso una ripetizione alterata del primo, viene richiamato il protagonista, magari definendolo meglio con un aggettivo poco usato, sorprendente o totalmente inventato.

Il nonsense di Lear ha avuto un impatto significativo sulla letteratura inglese, influenzando autori come Carroll e molti altri.

L’influenza di Lear

Il suo stile unico, che combina l’assurdo con un senso dell’umorismo tipicamente inglese, ha dato vita a opere che continuano a divertire e affascinare i lettori di tutte le età. I suoi limerick, in particolare, sono diventati un elemento fondamentale della poesia inglese, amati per la loro struttura unica e il loro senso dell’umorismo stravagante.

In conclusione, Edward Lear è un autore che merita di essere ricordato per il suo contributo alla letteratura inglese. Il suo nonsense verse e i suoi limerick hanno aperto la strada a nuove forme di espressione poetica, e il suo senso dell’umorismo unico e stravagante continua a divertire i lettori ancora oggi. Sebbene il nonsense possa sembrare, a prima vista, privo di senso, è proprio questa apparente assurdità che rende le opere di Lear così affascinanti e memorabili.

Sebbene il genere, interpretato come un mix di poesia e disegni con attributi distintivi e stabili, fosse già esistente prima di Lear, furono i suoi lavori a garantirne il successo definitivo. Lear non ha inventato nulla di nuovo, infatti ha dichiarato di essere stato guidato verso questa forma di poesia. Piuttosto, ha perfezionato ciò che la tradizione gli ha fornito, restringendo le possibili varianti a uno schema di base rigoroso e arricchendo i versi con illustrazioni surreali, molto più efficaci di quelle nelle prime collezioni pubblicate.